1966年の「丙午(ひのえうま)」年の出生率

十干十二支の「十干」とは

来年の2026年は十干十二支(じっかんじゅうにし)でいうところの「丙午(ひのえうま/へいご)」の年になります。昔から「ひのえうまの年に生まれた女性は気性が激しく夫を殺す」と言い伝えがあり、それは現代まで語り継がれてきました。

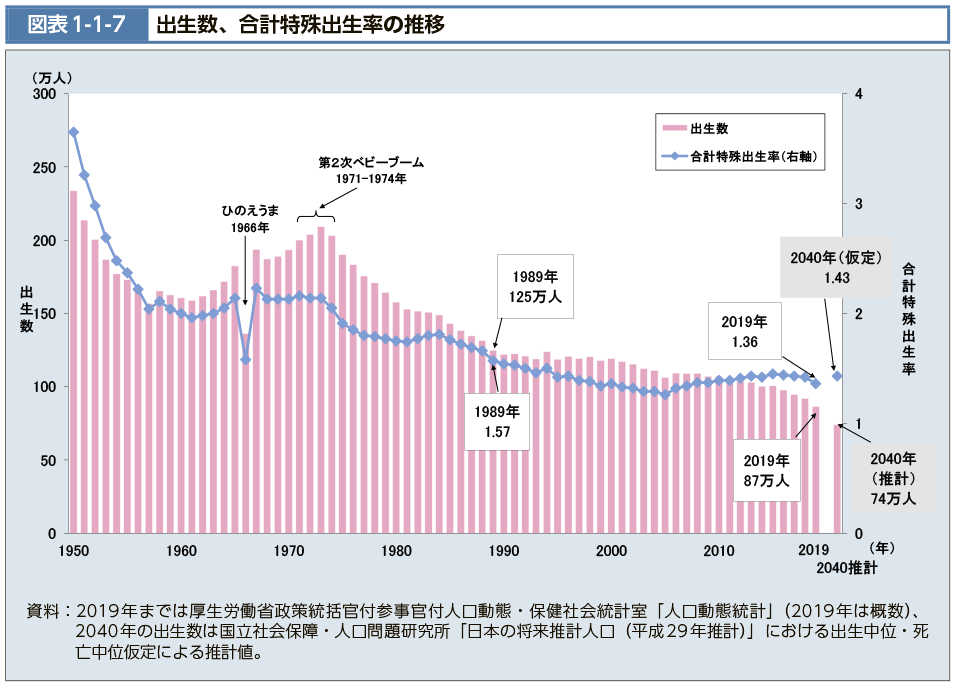

最近では迷信であることが一般的な考えとなり信じる人はほとんどありませんが、60年前の1966年までは現実問題として大衆はとらえていたことが下記の厚生労働省の資料『図表1-1-7 出生数、合計特殊出生率の推移』を見てもらえると一目瞭然です。

丙午の前年の1965年の出生数が182万3697人であったところ、60年前の丙午の年に当たる1966年の出生数が136万974人となり、前年比46万人以上の減少となりました。翌年の1967年の出生数は193万5647人、翌々年の1968年の出生数が187万1839人であり、この1966年のみ出生数が異常に少ないのは丙午の迷信が、国民の妊娠と出産の動向に何らかの形で影響したからであると推測されます。

勿論、理由はそれだけではないかもしれませんが、他の年と比較して1966年の丙午の年だけが25%以上の下落をしたことは本当に摩訶不思議としか言い様がありません。

では「丙午(ひのえうま)」とはどういう意味かをお話する前に「十干十二支」について少しお話させていただきます。

まず、十干十二支の「十干(じっかん)」とは、「甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)」のことで、1ヶ月を上旬・中旬・下旬の3つに分けたときに「一日(いちにち)」を10日のまとまりで数えるために用いられ、10日間を3回繰り返すと「一月(ひとつき)」になるように使われた呼び名です。

この「十干」は古代中国からある「陰陽五行説」に基づいて、全てのものは‶陰″と‶陽″のいずれかの性質を持つ、という「陰陽」の思想と、全てのものは‶木″‶火″‶土″‶金″‶水″の5種類の元素から成り立っている、という「五行」の思想をあわせた考え方からきています。

ちなみに陰陽とは、「天と地」、「男と女」、「上と下」、「動と静」など相反する二つのものをいい、年上を表す陽を「兄(え)」、年下を表す陰を「弟(と)」としています。十干の語尾の「え」と「と」が付くのはここからきています。

十干十二支の「十二支」とは

次に「十二支(じゅうにし)」ですが、中国では昔から「木星」を大切な星と考えられていたので、木星が12年で太陽の回りをを1周することから「12」という数字をとても大切にし12種類の動物を順番に「その年の動物の代表」として当てはめたものが十二支です。

年賀状やカレンダーなどに用いられる「子(ね=ねずみ)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う=うさぎ)、辰(たつ=りゅう)、巳(み=へび)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり=にわとり)、戌(いぬ)、亥(い=いのしし)」の「12」の動物に決定した起源は諸説ありますが、私は日本むかし話などでも紹介された「神様が年の暮れに、動物たちにお触れを出してその到着順位で決まった」とされる説を信用しています。

十二支と干支の違い

私の周辺でもよく「十二支」と「干支」が同じだと思っている人が多いのですが実際は違います。

「十二支」は上記の通り12種類の動物の代表のことですが、「干支」は「十干十二支」を短く省略した呼び名です。

十干の最初の「甲(きのえ)」と十二支の最初の「子(ね=ねずみ)」の組み合わせで始まり、この十干と十二支の漢字を組み合わせると60通りになります。

この「甲子(きのえね)」から始まり「乙丑(きのとうし)」「丙寅(ひのえとら)」「辛卯(ひのとう)」と続き、「癸亥(みずのとい)」まで60種類ありますので「六十干支」とも呼ばれています。

※実際は120通りになりますが、1から60までと61から120までが全く同じ並びになるため60通りとなります。

干支から発生した名称

干支から発生し現在でも使われている名称が多々あります。

例えば「甲子園」の名前の由来は有名で1924年の「甲子(きのえね)」年に甲子園が建てられ、60通りの始まりの年であることから縁起が良いと考えられ、訓読みの「甲子(きのえぬ)」から音読みの「甲子(こうし)」を使い「甲子園(こうしえん)」となりました。

他にも私たちが日常で使っている「午前(こぜん)」「正午(しょうご)」「午後(ごご)」も干支から発生しています。昔でいう「午(うま)」の刻が、現在の11時~13時をさすためお昼の12時を表すとき「午(うま)」を用い‶正午(しょうご)″とし、その前を‶午前(こぜん)″とし後を‶午後(ごご)″としました。

さらに「還暦(かんれき)」も60歳を迎えると干支が一巡してちょうど生まれた年の干支に還ることから‶還暦″になりました。

※干支を二巡すると120歳「大還暦」と呼ばれます。

「丙午(ひのえうま)」迷信の由来?

丙午は干支で言うと60通りの中で「43」番目になります。そして冒頭でお伝えしたとおり来年の2026年が丙午の年になります。

そして60年前の1966年の出生率だけ異常に低かったこともお伝えしました。何故なら「丙午の年に生まれた女性は気性が激しく夫の命を縮める」と言われ、60年前の1966年時点では本当にその言い伝えが信じられていました。

今みたいに情報が溢れた時代ではなく、逆に情報がない時代だからこそ昔からの言い伝えがさも真実かのように広まったのだと思います。

ではなぜ丙午生まれの女性が「気性が激しい」と伝えられたかの理由は諸説ありますが、私は「八百屋お七」が丙午の生まれだったことから、女性の結婚に関する迷信にいつしか変化して広まっていった説が有力だと思っています。

「八百屋お七」とは実話で、恋人に逢いたい想いから自宅に火をつけもう一度恋人に会おうとし、最後は火あぶりになった女性の話です。

※「八百屋お七」といえば、坂本冬美さんの代表曲の一つで1994年に発売された「夜桜お七」の「お七」そのものでした。

出生率

何度も言いますが、来年は丙午の年になります。さすがに60年前のように極端に出生率が下がることは無いと思いますし、丙午の迷信を信じている人も少ないと思います。何より、今では丙午の迷信そのものを知らない人がほとんどではないでしょうか。

ただ、出生率は現実として深刻な社会問題になっています。

「少子化」という言葉が使われ出したのが1992年の国民生活白書からですが、実際には1989年に始めて丙午の迷信によって出生率が激減した1966年を下回ったことで政府も本格的に出生率の対策を検討するようになりました。

しかし、政府が35年以上も少子化対策を図ってきましたが主だった成果が上がっていないのが現状です。

出生率の低下や人口減少を抑えるためのお手伝いとして「占い」というツールを使って何ができるかを私は日々考えています。

それは1960年代後半、丙午の年以降に「お見合い結婚」と「恋愛結婚」が逆転した‶結婚″について少しでも少子化問題に相性占いなどの「占い」が活用できるのではと・・・・。

1970年代ぐらいまでは、各地域に結婚のお世話をする、おじさん・おばさん達や、部下の結婚のお世話を焼く職場の上司などがいましたが今は皆無になりました。

それは日本が核家族化へと変化し、職場での人間関係も希薄化した現在だからこそ、逆にお世話を焼く人が存在する意義があるのではと。

私は「占い」というツールで何かお手伝いできることがあると信じています。